Digitale Kirche: Glaube(n) im Netz

Ansprechperson

Clara-Marie Jantos

Würde Jesus heute posten oder predigen? Mit dieser provokanten Frage eröffnete Clara-Marie Jantos, Referentin in der Wirkstatt evangelisch, die 12. Zukunftswerkstatt „Digitale Kirche – Glaube(n) im digitalen Raum“ in der Evangelischen Akademie Tutzing. Die Antwort fiel eindeutig aus: Beides. Am 10. und 11. November trafen sich rund 70 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende sowie Interessierte, um sich über die Chancen und Herausforderungen des Glaubens im Internetzeitalter auszutauschen. Die Wirkstatt evangelisch hatte gemeinsam mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) zu dieser bereits zwölften Tagung der etablierten Veranstaltungsreihe eingeladen. Im Fokus stand diesmal ein Thema, das für die Zukunft der Kirche von zentraler Bedeutung ist: Wie kann authentische Verkündigung in sozialen Netzwerken gelingen?

Intensives 24-Stunden-Format als Safe Space

„Die Zukunftswerkstatt ist ein sehr intensives 24-Stunden-Format, in dem bestimmte Themen weitergedacht und konkret vorangebracht werden“, erklärt Tagungsorganisatorin Clara-Marie Jantos. „Hier kommen Menschen zusammen, die sich entweder schon mit dem Thema beschäftigen oder sich dafür begeistern. Man kann sich also mit Gleichgesinnten austauschen – mit Menschen, die ähnliche Herzensthemen haben. Das schafft einen geschützten Raum, der unglaublich wohltuend ist.“

Diese besondere Atmosphäre setzt Energie frei: „Ich finde das ist eine sehr, sehr intensive Stimmung und einfach ein super Format“, so Jantos. „Es geht Schlag auf Schlag – am ersten Tag gibt es viel Input und am zweiten Tag geht es dann ans Eingemachte: Welche Themen liegen jetzt oben auf? Wofür brennen wir?“

Vernetzung als Schlüssel zum Erfolg

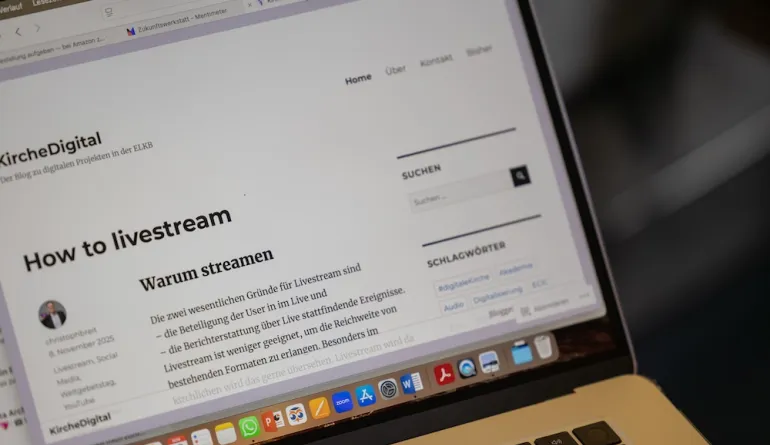

Pfarrer Christoph Breit blickte in seinem Impulsvortrag zu Beginn der Keynotes auf die Entwicklungen der letzten Jahre zurück und präsentierte Learnings aus diversen digitalen Kirchenprojekten. Das Projekt #twomplet aus dem Jahr 2014 etwa habe gezeigt: Online-Gebetsgemeinschaften funktionieren. Breit empfahl den Blick über den Tellerrand zu europäischen Nachbarn, wo zahlreiche gute Beispiele für erfolgreiche und verstetigte Formate zu finden seien.

„Glaube im digitalen Raum lebt von der Vernetzung der Akteurinnen und Akteure. Formate wie Barcamps bieten deutschlandweit die besten Vernetzungs- und Fortbildungsmöglichkeiten und stärken unsere Communitys nachhaltig“, so Breit.

Kirche in Transformationszeiten

Für Kirchenrat Michael Wolf, Referent für Kirchen- und Gemeindeentwicklung im Landeskirchenamt, liegt das Thema einer digitalen Kirche oben auf. „Wir befinden uns als Kirche gerade in riesigen Transformationszeiten und wir spüren das auf allen Ebenen der Kirche.“ Die Zukunftswerkstatt sei daher ein ideales Format, in dem viele Menschen aus ganz Bayern zusammenkommen – von verschiedenen Ebenen, ehrenamtlich und hauptberuflich – und miteinander in ein Thema eintauchen, sich inspirieren und neue Ideen entwickeln. Wolf verwies in seiner Keynote auch auf die Entwicklungen seit der Zukunftskonferenz der kirchenleitenden Organe 2022, bei der der Beschluss gefasst wurde, dem Bereich „Verkündigung im digitalen Raum“ mehr Raum zu geben. „Es ist gut, eine Vielfalt an unterschiedlichen Kanälen, Personen, Formaten und Berufsgruppen zu haben. Die Kommunikation des Evangeliums im digitalen Raum ist eine wichtige Form der Mitgliederbindung und wir müssen diesem Bereich strukturell den nötigen Freiraum schaffen“, so Wolf.

Corporate Influencer als Brückenbauer

Den Gedanken griff auch Lilith Becker, Leiterin des evangelischen Contentnetzwerks yeet1, in ihrer Keynote auf. Sie betonte insbesondere, warum es Corporate Influencer in den Kirchen braucht: „Menschen, die aus ihrer intrinsischen Motivation heraus über ihren christlichen Glauben erzählen und von dem Ort, an dem sie leben, wirken und schaffen, sind unglaublich wertvoll. Sie ermöglichen dadurch einen Zugang für andere, die sonst nichts von Kirche hören würden“, erklärt Becker und betonte zudem: „Nur als Netzwerk haben wir eine Chance, gegen rechte Shitstorms anzukommen. Die große Frage bleibt: Wie misst sich Erfolg in Social Media – an Reichweite oder an der Qualität und Quantität von Interaktionen?“ Becker stellte die Besonderheit der ELKB heraus, dass die christliche Influencer:innen – in Bayern organisiert im Netzwerk „sæleute“ – nicht wie anderswo an die jeweiligen Öffentlichkeitsarbeiten angebunden seien.

Überraschende Erkenntnisse aus der Forschung

Wissenschaftliche Impulse lieferte der Sozialwissenschaftler Daniel Hörsch, der Ergebnisse aus einer Pilotstudie zur Followerschaft christlicher Influencer:innen auf Instagram präsentierte. Die Zahlen zeigten teilweise überraschende Befunde: „58 Prozent der Followerschaft christlicher Influencerinnen und Influencer gehören der Generation Y und Z an – genau jene, die wir in der präsentischen Kirche vermissen. Gut zwölf Prozent sind weder Kirchenmitglied noch stufen sich als religiös ein. Alles über zehn Prozent ist ein Traum – hier liegt enormes missionarisches Potenzial“, berichtete Hörsch. Interessant sei auch, dass 83 Prozent der Followerschaft weiblich sei und ausgerechnet die Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen – der gleichzeitig eine höhere Medienkompetenz bescheinigt wird – Social Media weniger nutze als andere Altersgruppen.

Menschen erreichen, wo sie sind

Einen praktischen Einblick in die Lebenswirklichkeit einer Influencerin mit Glaubens-Content gab „Digitalpfarrerin“ Theresa Brückner. „Ich glaube, in den sozialen Medien über Glauben zu sprechen, ist mit einer der wichtigsten Punkte, weil es darum geht, dass Jesus zu den Menschen gegangen ist“, sagte die Theologin aus Berlin in ihrer Keynote. „Deshalb ist es auch wichtig, dass wir dorthin gehen, wo die Menschen gehen und dort über Glauben sprechen und erzählen, warum dieses Leben mit Gott und in dieser Welt mit dem christlichen Glauben einfach so wertvoll ist.“ In ihren Ausführungen machte sie jedoch auch deutlich, dass digitale Verkündigung nicht ohne Risiken ist: „Wenn ich auf Social Media als Person oder als Pfarrerin sichtbar bin, mache ich mich immer auch angreifbar. Es kommt Hass an, und zwar auch gesellschaftlicher Hass zu grundsätzlichen christlichen Themen. All das landet viel schneller bei mir und die Sprache ist an manchen Punkten schon viel roher als im direkten Kontakt.“ Gleichzeitig sieht Brückner die enormen Chancen: „Man kommt mit Menschen in Kontakt, die sonst gar keine Möglichkeit haben, in ein Kirchgebäude zu gehen oder mit Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht an Gott glauben. Auch mit Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Glauben oder mit Kirche.“ Brückner stellte einen Ansatz für die erfolgreiche Entwicklung eines Social-Media-Kanals vor und verriet: „Die Themen Tod, Sterben und Hoffnung habe ich als wahren USP [Anm. d. Redaktion: Unique Selling Point] ausgemacht. Das wirkt sich zwar negativ im Ranking aus, aber es ist eine wichtige Anknüpfungsstelle für Menschen in Krisen – und für mich eine Frage der Haltung.“

Praxisprojekte und kreative Formate

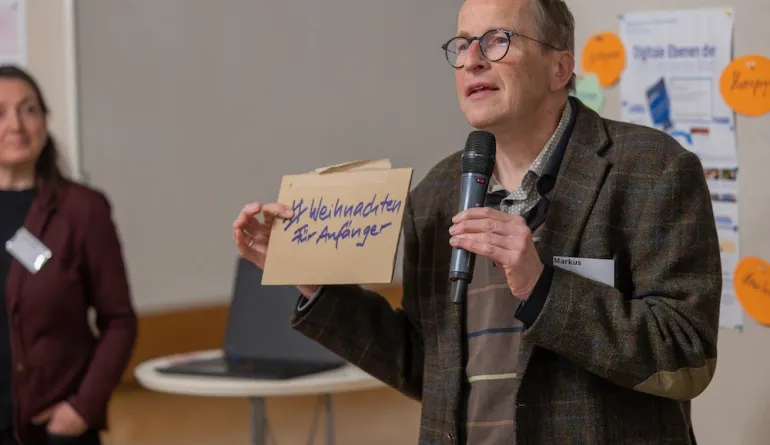

Am Montagabend bot ein Gallery Walk beim „Marktplatz der Möglichkeiten“ Raum zur Vorstellung von Praxisprojekten und Ideen aus der digitalen Kirchenarbeit. Junge Content Creator:innen aus Bayern wie die Gruppe der sæleute teilten ihre Erfahrungen aus der digitalen Kirchenszene. Der erste Tag klang mit einem Abendsegen am Starnberger See aus.

Barcamp mit konkreten Ergebnissen

Am zweiten Tag stand ein Barcamp im Mittelpunkt, bei dem die Teilnehmenden eigene Fragen und Projekte rund um die digitale Kirche einbringen und diskutieren konnten. In parallelen Sessions wurden Themen wie digitales Storytelling, Unterstützungsangebote für Ehrenamtliche oder Netzwerk und Community-Management vertieft. Die Ergebnisse des Barcamps zeigten konkrete nächste Schritte auf, die Michael Wolf zusammenfasste: „Konkretes Ergebnis ist tatsächlich, dass wir für die Hochschule in Nürnberg im Rahmen eines neuen Studiengangs ein Wahlpflichtmodul angedacht haben, das jetzt in diese Entwicklung des Studiengangs aufgenommen wird. Das ist was Längerfristiges, aber was total wichtig ist, dass das Thema in unsere Ausbildungen hineinkommt.“

Weitere konkrete Ergebnisse sind:

- Weiterarbeit und Entwicklung eines Unterstützungsnetzwerks für Menschen, die in Bayern mit dem Thema unterwegs sind, dazu sollen auch Benefits und Supportangebote eruiert werden.

- Ein Netzwerk von Leuten, die aus dem Hintergrund positive Vibes ins Netz schicken ohne ggf. selbst in Erscheinung zu treten.

- Die Weiterentwicklung der dekanatlichen Öffentlichkeitsarbeit und Ausbau von Multiplikator:innen.

- Überprüfung bestehender Schulungen und Angebote für Ehrenamtliche, ggf. Schaffung von Ergänzungsangeboten

- Organisation eines Creators Camp für 2026: ein dreitägiges Kurz-Format für Coaching, Vernetzung und kollegialer Beratung zur Entwicklung der jeweils eigenen Social Media Profile

„Kirche kann sich nicht vor Social Media verschließen“

Resümierend sieht Michael Wolf noch „viel Luft nach oben“ im Bereich digitale Kirche und Verkündigung in diesem Raum. „Wir haben aber viele Menschen, die ein großes Herz für das Thema haben. Bisher haben wir das sehr hauptberuflich gedacht – die ehrenamtliche Perspektive muss da noch mal neu mit reingedacht werden.“

Clara-Marie Jantos zog ein rundum positives Fazit: „Ich fand das einfach großartig. Diese besondere Energie entsteht, wenn Menschen zusammenkommen, die für ein Thema wirklich brennen. Zu sehen, was alle schon an Ideen und Erfahrungen mitbringen – das wird oft erst am zweiten Tag so richtig sichtbar.“ Ihr persönliches Learning: „Kirche kann und sollte sich nicht verschließen – weder vor Social Media noch vor digitaler Vernetzung. Das funktioniert heute einfach nicht mehr. Gleichzeitig ist es völlig in Ordnung, dass das nicht für jeden etwas ist. Aber: Über digitale Wege erreichen wir Menschen, die wir mit unseren analogen Angeboten gar nicht erreichen würden – und sie erleben Kirche noch einmal ganz anders. Das ist ein großer Schatz, den wir unbedingt nutzen sollten.“

Weitere Zukunftswerkstätten 2026

Die nächsten Zukunftswerkstätten sind bereits terminiert und greifen weitere drängende Themen der Kirchenentwicklung auf:

- 15./16. April: Immobilien und Kirchenentwicklung im Schloss Tutzing

- 12./13. Juni: Exnovation in Augsburg

- 16./17. Oktober: Spiritualität im urbanen Raum in Augsburg

- 12./13. November: Zukunftswerkstatt Neue Musik am Hesselberg

Bildergalerie

Die Bilder können mit dem Bildnachweis "Wirkstatt evangelisch - Patrick Wolf" kostenfrei verwendet werden. Die Bilder stehen auch auf Anfrage in höherer Auflösung zur Verfügung.